2025年3月27日,澳门国际碳排放权交易所联合清华大学碳中和研究院、香港科技大学(广州)社会枢纽碳中和与气候变化学域发布了《亚洲自愿碳市场发展报告 2024》,报告数据显示,亚洲已成为全球碳信用供给的核心引擎。本报告立足亚洲碳信用市场的现状与发展脉络,聚焦亚洲各国在碳信用市场规模、政策动态及高质量碳信用机制的前沿实践,通过系统性分析与深度洞察,为亚洲碳信用市场的未来演进与战略布局提供前瞻性视野。

摘要

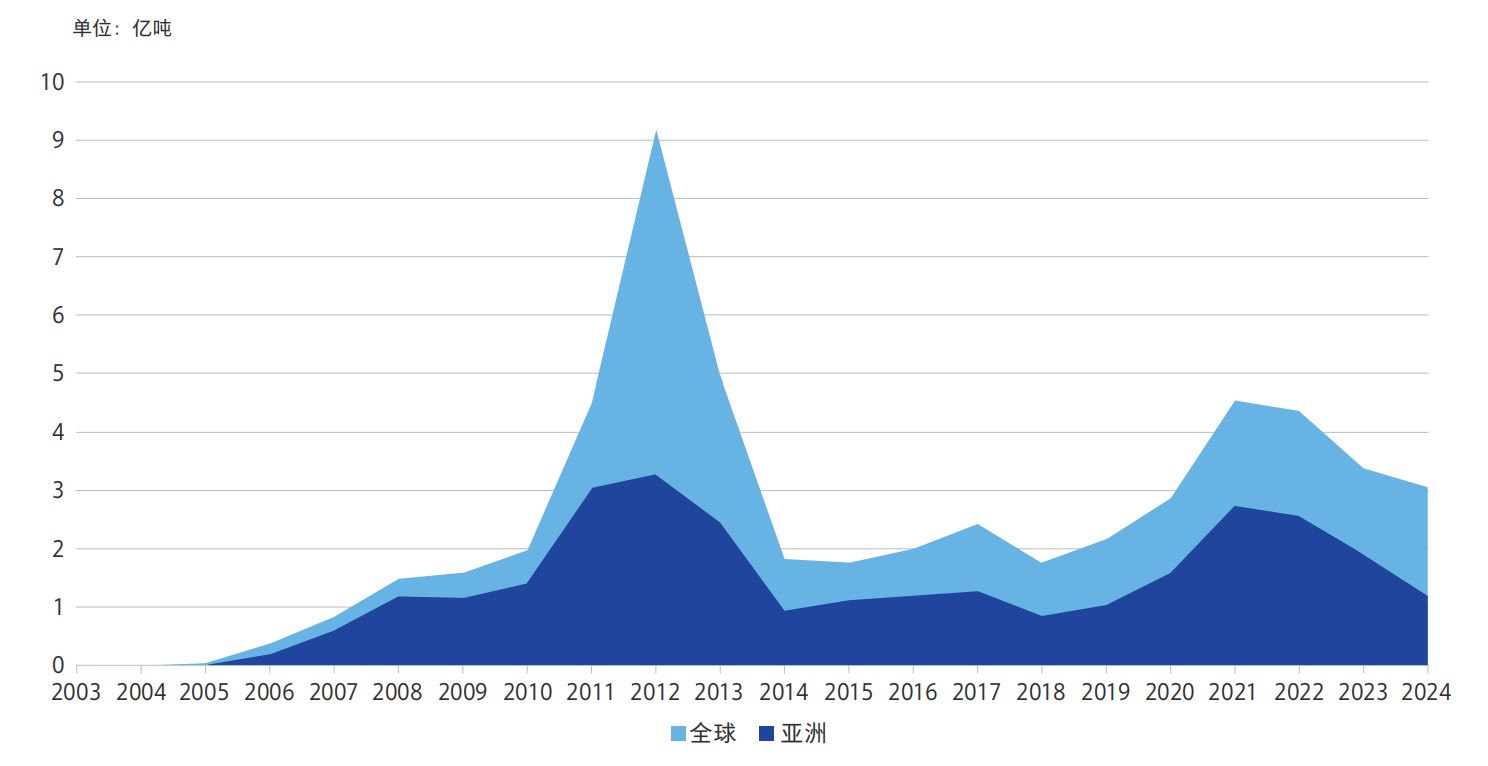

亚洲作为全球碳信用市场的核心供应地区,在全球扮演着举足轻重的角色。截至2024年底,全球累计签发的亚洲碳信用29.78亿吨,占全球总量的56.19%,其中中国和印度在市场供给中占据主导地位,分别贡献了占比为48.15%和23.23%的签发量。尽管清洁发展机制(CDM)逐步退出历史舞台,2024年其签发的亚洲碳信用仅占亚洲整体的7.8%,但CDM在亚洲的历史签发量中占比仍超过65%。在国际减排机制方面,核证碳减排标准(VCS)和黄金标准(GS)是在亚洲最活跃的减排机制,2024年亚洲碳信用签发量分别占亚洲整体的54.6%、33%,是亚洲碳信用开发的主要减排机制来源。从区域分布来看,东亚(50.87%)、南亚(31.31%)和东南亚(12.4%)是项目集中的区域,中亚和西亚则在碳信用项目开发上具备较大潜力。

在高质量碳信用方面,截至2024年12月底,带附加效益标签的亚洲碳信用占亚洲整体仅14.3%,其中以可持续发展目标(SDG)标签为主。国际航空碳抵消和减排计划(CORSIA)标签碳信用主要集中于南亚(50.6%),核心碳原则(CCP)标签则主要通过 VCS 和 GS 机制进行签发。

2024 年,自愿碳市场均价约为4美元/吨,碳清除类项目凭借其永久性优势,溢价表现显著,工程碳清除价格高达 140美元/吨,远超其他类型项目。SDG 标签项目溢价2美元/吨,CORSIA标签因履约需求呈现价格波动,CCP标签则因稀缺性溢价2-5美元/吨。市场偏好正逐渐向高质量碳信用倾斜,57%的企业倾向于购买碳清除类项目。

2024年,亚洲各国在国内碳信用机制方面取得了诸多进展。中国持续完善国家核证自愿减排量(CCER)机制,规范项目审定与减排量核算,推动更多高质量项目进入市场;印度设立了专门的碳交易监管机构,并授权指定机构发行碳信用证书(CCC);日本绿色转型排放交易体系接受其他国家的“其他符合条件的碳信用”的项目注册申请,包括碳捕集、利用和封存(CCUS)、生物能源与碳捕获和储存(BECCS)、直接空气碳捕获和封存(DACCS)等碳清除信用(CDR),用于抵消使用上限为5%的企业排放;越南、印尼、马来西亚等国家纷纷出台相关政策,加快建立国内碳信用市场。

2024年,亚洲国家积极参与《巴黎协定》第六条的国际合作。日本通过其JCM框架,推动更多与其他国家的碳减排合作项目,在技术与资金方面提供支持;新加坡与加纳、巴布亚新几内亚等国家签署了《巴黎协定》第六条合作协议,开始允许企业购买国际碳信用履行一定比例的碳税应税义务;泰国完成了首个ITMOs交易,为区域碳信用交易提供了实践范例。新加坡启动第六条碳信用项目补贴,并推出了新加坡碳市场联盟 (SCMA),旨在帮助新加坡企业获得国际上的第六条高质量碳信用。由印尼碳贸易协会、泰国碳俱乐部、马来西亚碳市场协会、新加坡可持续金融协会共同发起的东盟碳市场共同框架(ACCF)正在积极推动区域碳市场的互联互通。

展望未来,亚洲碳信用市场需重点聚焦以下几个关键领域:一是加强高质量碳信用标准体系的建设和附加效益的认证;二是聚焦基于自然的碳清除以及工程碳清除技术等新兴碳清除技术领域;三是通过第六条机制整合市场,优化国家自主贡献的实现路径;四是完善碳税、碳排放交易体系(ETS)与碳信用市场的协同,强化数据追踪能力,以推动亚洲碳信用市场的可持续发展。

扫描二维码,即可获取报告全文