生态兴则文明兴。回望2024年习近平总书记的国内考察调研路线图,“生态”也是个关键词。总书记在参加义务植树、基层考察调研、听取工作汇报等场合多次作出重要指示,持续推动生态文明建设。2024年,习近平总书记来到山东省日照市考察调研,了解当地加强海岸线生态保护修复、提高人民生活品质等情况。春节前夕,记者走进日照这座海滨小城,看看当地是如何将荒滩变成绿道的,碧海蓝天又是如何造福于民?

快过年了,张家台村一片欢喜景象。海滨小城过年的习俗花样繁多,人们忙碌而喜悦。张家台原本是个小渔村,但近几年当地很多村民都开起了民宿,参与各种旅游项目,日子过得很红火。这几年村子的变化还有很多,比如村前这条阳光海岸绿道的建设。这条28公里的绿道如一条蜿蜒的绿色丝带,一面将多个像张家台这样的村落和公园、湿地串联在一起,一面与大海亲密相拥,不仅是当地百姓最爱去的休闲运动空间,也是最受游客欢迎的观光、游览路线。

2024年,这里迎来了一位特殊的客人。习近平总书记来到日照市阳光海岸绿道考察,他听取了绿道整体建设情况介绍,察看修复治理后的海岸线生态环境,了解当地升级文旅产业、提升人民生活品质的做法和成效。

总书记为当地生态建设留下了殷殷嘱托。他指出,建设绿道应市民所需,是得民心之事。推进中国式现代化,就是要让人民群众的生活越来越好。生态环境好,老百姓就多了一份实实在在的幸福感。大家要一起动手,共同建设和呵护美好家园。总书记的嘱托让大家过好小日子的劲头更足了。

这天,孔嘉升和父母一起来赶集,他们经营着一家海边民宿,春节假期有好几拨客人订了房,他们得多置办点年货。孔嘉升一家是当地土生土长的渔民,不仅经营着民宿,还有一条渔船。他们世代以海为生,与海为伴,对大海感情很深。

山东日照市张家台村村民孔嘉升:“父亲是船长,有几个船员一起出海捕捞,拿货上来的时候,可能有小鱼小虾掉在岸边了,海鸥会过来吃,有很多海鸥,特别美,海鸥起飞伴着晚霞。”

可后来,在孔嘉升记忆中,熟悉的海滩变了模样。彼时过度追求经济效益的发展方式使得生态环境遭到破坏。如何走出生态之困,是当地面临的难题。

保护和发展,就像海浪和礁石,相伴相依又相互撞击,统筹兼顾需要有大智慧、大格局。新时代以来,以习近平同志为核心的党中央从中华民族永续发展的高度出发,将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局,擘画了人与自然和谐共生的发展新路径。日照也开始推进海湾整治,第一件事就是清理遍布着违建房的海岸线。

海湾蝶变,要做的有很多。为了让百姓能共享生态红利,2020年日照启动阳光海岸绿道建设,打造亲海近海的生态空间。在建设中遵循严格的保护生态原则,不动一棵黑松,不动一块礁石,不动一片沙滩,可要做到这一点并不容易。

以当地的桃花岛为例,岛上有一处水塘和沙滩相接,绿道要从这里穿过,必须保证不堵塞水生动物的迁徙通道,建设者们为此下了不少功夫。

日照山海发展集团党委副书记、总经理秦绪建:“经过十几轮论证,那些专家,包括年轻设计人员,包括周边村里的老百姓都参与这个论证了。后来我们采用了旧村改造拆下来的长条石稍微在河道底下铺了铺,这个地方,有水的时候水可以过去,没水的时候骑自行车、跑步都可以过得去,最大程度上保护生态。”

像这样保护生态的细节在绿道随处可见。在任家台礁石公园,绿道多次为黑松让行转弯。太公岛公园内的绿道护坡上,粘的不是石子而是牡蛎壳。在修建绿道的过程中,当地还对沿线生态薄弱的地方进行修复,共修复海岸带5000多米,扩充绿化面积49万平方米。经过数年努力,孔嘉升童年记忆中的那片海又回来了。

这天,凌晨4时,孔嘉升一家就来码头上买海鲜。这几年生态环境好了,来日照过年的游客越来越多。今年春节,当地文旅部门鼓励旅游从业者推出具有本地特色的活动,孔嘉升和同村的几位民宿老板商量,准备各做几道拿手当地菜,将游客们聚在一起热热闹闹地吃顿饭。

老雷是一位来自美国的短视频博主,平常喜欢在网上分享各种中国美食。一年前,他搬到了张家台村,和村民们处成了朋友,也看到了好生态给村民带来的幸福感。

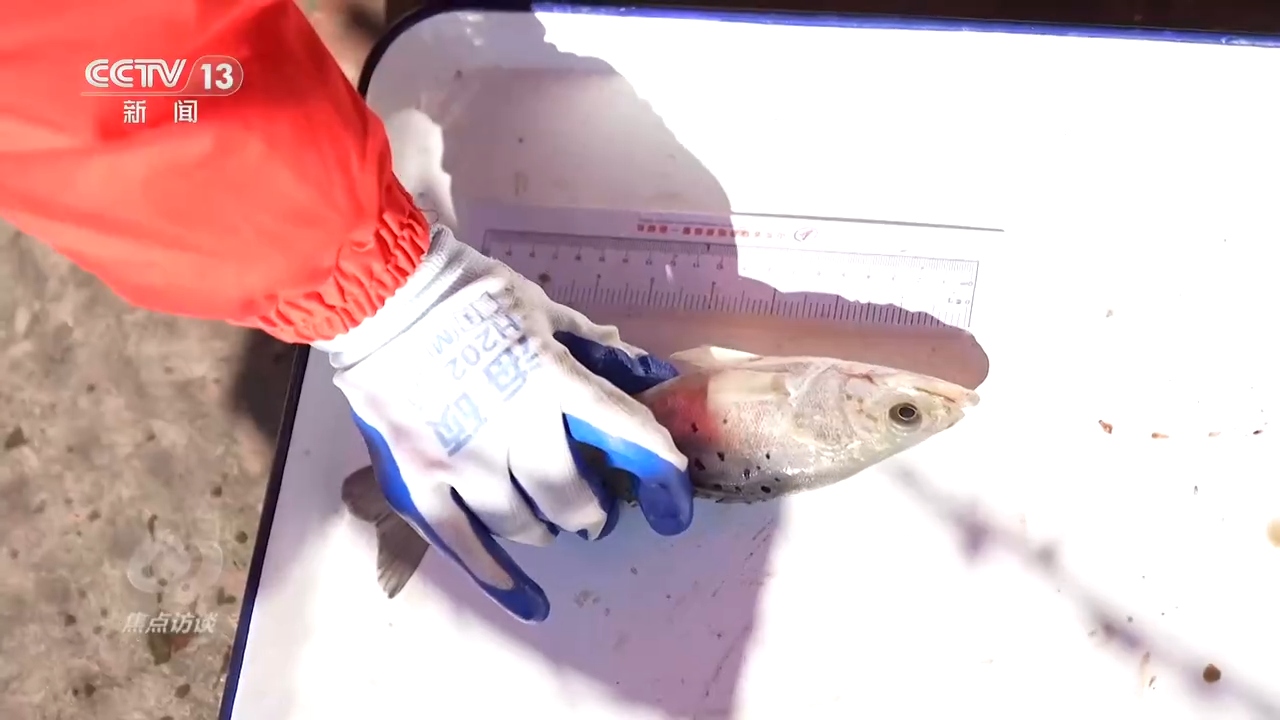

良好的生态得来不易,它的背后是无数人的辛勤劳动、默默付出。在离张家台村不远的海域上,山东煤田一队海洋地质院士工作站的高晟远,和他的同事们正在进行海洋生物多样性调查。他们需要对捕获的水生动物进行测量、记录,然后通过科学计算,来推测这片海域的生态情况。

而这只是他们繁杂工作中的一项。海洋生态系统十分复杂,他们要对海水、海沙、海底的岩石和地形进行细致调查,持续形成报告,为日照的海洋生态开发与保护提供参考。高晟远很喜欢这份工作,他对海洋的这份热爱源自上学时一次难忘的经历。

山东煤田一队海洋地质院士工作站助理工程师高晟远:“读研的时候,我在中国海洋大学(上学),在三亚的时候习总书记就去了,去我们学校了,真的是特别振奋人心,大家都认识到我们要保护海洋,我们要向海发展,从那个时候开始我就觉得做海洋太有意义了。”

在高晟远身边,有不少和他志同道合的年轻科研人员,他们热爱这片大海,细致地记录着这片海域。那些不断变化向好的数据,让他们觉得未来可期。

护绿水青山,建设美丽中国,是习近平总书记始终的牵挂。从天山脚下到东海之滨,2024年,总书记生态考察的足迹遍布神州。

一颗种子根扎得深,长成后才能根深叶茂,生态文明思想也是如此。新时代以来,江河湖泊、草原荒漠,总书记生态考察调研足迹所到之处都留下了叮咛和嘱托。

爱绿、护绿、植绿。担任中共中央总书记后,习近平每年春天都会参加义务植树活动。

提出绿水青山就是金山银山,倡导让荒原变林海的塞罕坝精神,在洱海边立此存照,在国际会议上点赞云南大象北上南归。习近平总书记始终站在人与自然和谐共生的高度,谋划绿色发展。

擘画之下,美丽中国画卷徐徐铺展,绿色成为中国高质量发展的鲜明底色。

碧绿的青山,奔腾的江河,充满希望的田野,步步后退的沙漠,这一切都见证着一个大国领袖的历史远见和担当。

人与自然和谐共生,绿色低碳高质量发展,这是我们的中国式现代化,是每个中国人心中的美好愿景。